「はふー。東方風のお酒も悪くないねー」

目の前に浮かんでいるひよこのおもちゃに上機嫌で話し掛ける。風呂で酒を飲むのはよいことではないが、たまには息抜きをしなくてはと、手にもっている杯にまた少し注ぐ。

「うっふっふ、公務から離れて広い温泉で一杯やるのは堪らないものがあるねぇ。惜しむらくは綺麗どころがいないってことかな。せっかくの混浴なんだし、今度はユリア君でも誘ってきてみようかな。ミュラーの目をごまかす方法から考えないとねぇ。ユリア君の方はクローゼ君経由でいけばどうにかなりそうだし」

上機嫌を絵に描いた様子のオリビエは、脱衣所への入り口に人影があることに気がつかない。

「好き放題言いおって……」

どこからか怒りに満ちた幼馴染の声をきいた気がする。だがミュラーは王都にいるはず。自分の行き先はカンパネルラにしか伝えていないし、彼がそうそうつかまるとは思えない。首を傾げるが、ほろ酔いの彼にまともな思考力はないのだ。だから、子どもの集団が温泉に入ってきたときも、その子どもたちが何を意味するのか、しばらくわからなかった。

「せっけんどこー?」

「おっきいおふろ! およごうおよごう!」

「ああぁぁん! いたいー!」

大騒ぎする子どもたち。確か、宿の女将はこういうことに厳しかったはず。親が誰か知らないが雷が落ちるぞ、と思っているところに、温泉に飛び込んできた子どもの一人と目があう。

「……ん?」

要するに認めたくなかったから頓狂なつぶやきをする。嫌な予感。暖かいはずの温泉なのに、水に浸かっている気分だ。

「んー、んー」

まだ上機嫌は顔に残っており、そのままであたりを見回すと、腕組みをしているマオと目が合った。

「!」

慌てて飛び出そうとするが脱衣所の前に立たれていれば逃げることはかなわない。

「一体、どういうことなのさ!」

「ひっ」

「人の顔をみて逃げ出そうとは、いい度胸だ!」

「いや、ボクはそんなつもりは」

「大体あんた、子どものしつけがなってないよ! 温泉はみんなのものなんだから、もう少しシャンとしなさい!」

マオはいまだ温泉中を走り回っているちいさなオリビエたちを、オリビエの子と疑っていない。無駄だろうなと思いつつも訂正したくなる。

「は、はい……いや、この子たちは……」

「言い訳無用! こんなに似てるのに、あんたの子じゃないなんていわせないよ!」

「ううっ……」

もっともな意見にぐうの音もでない。数人が怒られるオリビエを心配したのか、不安そうにそばに寄ってくる。ほれみたことか、とばかりにマオは半眼だ。

「前にもあんた、ウチで騒ぎ起こしかかったわよね!? 従業員口説いてなかった!?」

「……スイマセン」

その後も延々と裸のまま説教は続く。そしてちびオリビエたちをつれてきたミュラーは、オリビエが怒られる様子を眺めながらちゃっかりと温泉を堪能しているのだった。

「へっくしょん! ……というわけでカンパネルラ君と意気投合してね。……っくしょん! 二人でちょっとした悪戯をしてみようと」

むずむずする鼻を抑えながらオリビエは目の前で腕組みをしているミュラーに説明をする。散々拳骨を落とされた頭が鈍く痛む。

「十三工房特製の傀儡なんだ。ものすごく精度が高いから、ちょっと人間と見分けはつかない」

「……止める方法は?」

自身満々のカンパネルラに苛立ちながら次を促す。

「さあ、どうなんだい?」

「僕も良くわからないよ。でもそんなに長くないと思うけどね」

「……」

「あの……できれば自分に懐く仕様だけでもすぐどうにかして欲しい……公務に支障が……」

相変わらず一人二人になつかれて離れてもらえないユリアがおずおずと意見を述べるが、

「どうだろね? 一旦インプリンティングしたらそうそう覆せないんだ。無茶するとその場で崩壊する。……人間も一緒だろ、それは」

と、カンパネルラに一蹴されてしまう。そして大人たちはしばらく何も言わない。部屋の中で遊ぶ子どもたちの声がするだけだ。

「……仕方ないか」

あきらめた声でユリアがつぶやく。腕に一人抱いている為少し疲れているようだ。

「殿下の所へ参ります。これにて」

いいつつ、カーテンに上っているちびを呼ぶ。

「行きましょう。王城へ一緒に」

「ユリア殿?」

「幸い、この子たちは自分になついている。なら、自分が引き受けましょう。そうすれば貴殿に迷惑はかからないから」

「……あ……」

微笑むユリアに気圧されて男たちは何もいえない。いえないまま、ユリアが五人のオリビエたちをつれて大使館を出て行くのを見守ってしまう。

「……さすが女性だ。あれは、母の顔だ」

「それは、認める」

「お母さん、という存在は強いんだよね、とっても」

三者三様につぶやいて、互いにすぐ顔を見合わせた。

「なにが「母の顔」だ! だいたい貴様がこんなくだらんことを思いつかなければあの人は迷惑することはなかったんだぞ!」

「痛い痛い! たんこぶできてるところ殴らないで!」

「じゃれるのは結構だけど……いつまで僕はこのままで?」

「当分そのままだ!」

ミュラーの怒号に肩をすくめるカンパネルラだった。

引き受けるとはいったが慣れないことだ。クローゼにしばらく公務を休んでいいとの許可をもらい、日々ユリアはちびオリビエたちの世話をしている。裸の一人を追いかけて王城内を走り回る姿も珍しくなくなってしまった。

「な、何事だ? 一気に王城が所帯じみた気がする……」

「あ、アガットさん……そっか、知らないですよね」

仕事で寄った中央工房で、ティータが王都にいったまま戻ってこないとラッセルに言われたため、なんとなく立ち寄ってみただけだ。それがこんな事態に遭遇するとは。

「エステルお姉ちゃんが、育児疲れだって言ってました」

「い、育児!?」

その言葉にミュラーの姿が頭に浮かぶ。実際は知らないが、それなりに仲がいいと聞いていたが。

「あの少佐……やるこたぁやってたのか?」

「?」

下世話な想像が頭を支配し、傍らのティータはそれが何を意味しているのかはよくわかっていない。

しばらく悶々としたが、どうも様子が違う。走っている子どもをみればどうもオリビエに酷似しているではないか。

「……何?」

「君がなんの想像をしたかわからんでもないが、この場はそれは問わない。三匹王城から逃げ出した。捕まえるのを手伝ってくれないか?」

いつのまにか背後に立っていたミュラーに肩をつかまれ体が固まる。振り向くと疲れ果てた表情だ。

「あんた……相変わらず苦労してるんだな」

「俺が苦労するのはまだいい。ユリア殿にまで迷惑がかかってしまった……」

「……よし、手伝おう。ティータ、おまえは大尉さんを手伝っていてくれ」

「はい!」

ティータの返事を背に受け、ミュラーとアガットはちびオリビエを探しに走っていった。

王城の中を走り回る一人をようやくユリアが捕まえて服を着せ付けていると、王都に探しに出た二人がそれぞれ小脇に抱えて戻ってきた。抱えられているオリビエたちは不満そうでもあるし、満足そうでもある。

「体力がもたん……鍛え方が足りなかったか」

「いや少佐さん、こいつは別問題だ。ガキの相手はいつだって疲れ果てるに決まってるさ」

「すいませんお二方。もっと自分がしっかりしていればよかったのだが」

あとはできるな、とタイを着替えているオリビエに渡し立ち上がる。

「普段を貴女一人に押し付けているのだ。これぐらいなんでもない」

頭を下げようとするユリアを制して頭を掻くミュラー。そんな様子をアガットがにやにやと眺めている。

「なんだ」

「ん? 何でもない。ところで……信じたくないが、こいつら五人いるんだよな? 一人足りなくないか?」

「!」

また逃げたか、と血の気がひくユリアだが、客室のひとつから寝ぼけたままのちびオリビエが出てきたのを見てほっと息を吐く。

「ままー……これでいい?」

先ほどまでタイと格闘をしていたちびオリビエがユリアの服のすそを引っ張った。見れば曲がっている。柔和な表情で彼の前にひざをつく。

「オリビエ殿、タイが結べていませんよ」

「ん……ありがとまま」

しなやかな手がタイを直す。このちびオリビエが傀儡だとわかってもユリアは丁寧な言葉使いである。ミュラーが聞いてみたら、それでもこの方たちはオリビエなのだと返してきた。

「さっさと起きんか。他の貴様はもう起きてるぞ」

タイを直すユリアを眺めつつ、まだパジャマのままで寝ぼけているちびオリビエを抱えあげた。

「まだおねむ……」

それでも寝ぼけた声をだすのに、手を焼かされている状態なのに心が凪ぐ。本当に安らかで、小さな微笑ましい日常。

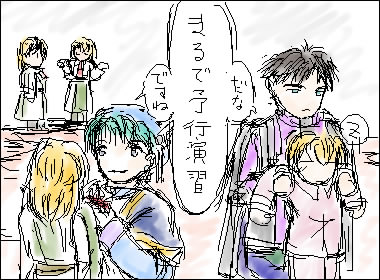

「まるで予行演習だな」

「まるで予行演習ですね」

だから、二人が二人して似たようなことを吐き、その内容が内容だけに一瞬静寂が訪れる。わずかの間を置いて、ミュラーとユリアは互いに真っ赤になって顔を見詰め合うのだ。そして、そんな様子を物陰のアガットが笑うのだ。様子を見にきたオリビエが、今にも転がりだしそうな勢いで笑っているアガットをみつける。

「どうしたんだい?」

「あんたか。みろよあれ。傑作だ」

「……ほう。いい雰囲気じゃないか」

よせばいいのにオリビエは二人の方へ歩いていく。

「やあやあ、おはよう。おや、キミはまだ寝ぼけているようだね。早く着替えておいで」

「……んー」

促されるままにミュラーの手から降りて部屋に戻る。

「うふふふ、なんだ、うまくやっているじゃないか。なんだったらもうしばらく」

「貴様が何を言おうと勝手だが、これ以上ユリア殿に迷惑をかけるようなことを抜かすなら俺は容赦せん」

「ミュラー殿、自分は気にしていません。オリビエ殿、どういったご用件でしょうか?」

「あ、いや、その、なんでもないです」

自身満々の様子から一転、肩をすぼめてうなだれる。そこにまた、ユリアの服すそ裾を引くちびオリビエ。

「どうされました?」

「んーとね。えーとね」

耳を貸してほしいとジェスチャーするので三度座る。

「あのね、あのね。ぱぱもすきだけど、ままもボクたち……だいすきだよ」

と、頬に小さな唇の感触。

「ありがとう、ございます……」

こんな子が本当は傀儡だとは。つらいがそれを表情に出してはいけない。彼らは、その機微をすぐに見抜いてくる。それが子どもという存在だから。

「いいなぁ。ボクだってボクなんだから、やってもいいよね」

「やってみろ。二つに叩き斬って、明日の太陽を拝めなくしてやる」

「……ヤダナァ、冗談ダヨ」

後ろでいつものやりとりがされているのを流しながら、ユリアは目の前のちびオリビエを抱きしめるのだ。