「カンパネルラおにいちゃんが、そろそろばいばいだっていってた」

「……うん、わかってる」

「まま……きっと、とってもとってもしんぱいするよ」

「そうだね……」

オリビエたちは一室に集められた。相変わらず簀巻きのままのカンパネルラがつれて帰ると言い出し、それをユリアに告げにきていた。

「ボク……もどりたくない。つめたくて、こわいから」

「ボクだってもどりたくなんかない。ままのそばがいい……」

だがわかっている。自分たちの存在は異質なのだ。ママと呼ぶユリアは本当の親ではないことは知っている。

「でもさ……まま、ほんとはボクたちのこといやがってるかもしれない。ままもぱぱも、ほかのみんなも……」

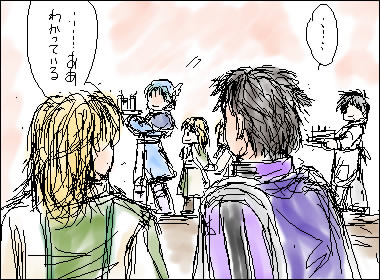

リーダー格のちびオリビエがつぶやくと、別の一人がわんわんと泣き出した。みればほかの三人も泣きそうだ。

「おい、帰るよ。僕のそばに来い」

扉が開き、カンパネルラがはねてくる。それを避けて、すぐ後ろに続いていたユリアの後ろに回った。

「往生際が悪いな。あ、つれて帰りたいから早くこの簀巻き状態をどうにかしてくれるとうれしい」

カンパネルラが早く解けと視線で訴えてくる。しばらくどうしようかと考えていたが、自分に震えながらしがみつくちびオリビエをみて心が固まった。

「……いや、この子たちは自分が最期まで面倒を見よう。いずれいなくなるのなら、自分で看取りたい」

その声に、目を閉じて涙を浮かべていた子どもたちが顔を上げた。心配ないと微笑むユリア。後ろでエステルが大丈夫だとオリビエの一人をなだめている。

「ふーん。まああんたがいいなら僕には関係ないけどね。ま、「パパ」と仲良くやってちょうだい。ところで簀巻きを」

「ミュラー殿には迷惑はかけぬさ」

「まま……」

道化が何か言い募ろうとしたところに子どもたちが大声で泣き始めた。大丈夫、大丈夫と諭すユリアはすでに母。短い間でもしっかりと身についた。

結局カンパネルラは一人で帰ることになった。いまだに簀巻きのままの状態で帰れというのも嫌な話だが、誰も解かないのだから仕方ない。

「……どこかで誰かに切ってもらおうかな。印が結べないと帰れないや」

ため息をひとつ。そして、ぴょんぴょんと器用に飛びながら王城を出て行った。

それから数日。五人いたちびオリビエは二人に減っていた。カンパネルラがいなくなってからすぐにリーダー格だったちびオリビエが動かなくなった。だがその顔は満足しきった顔で、ほかのちびたちもうらやましそうにしていた。動かなくなったちびはオリビエが責任を持つことになっている。

「貴様がつまらないことを思いついたおかげで、あの人はどれだけの哀しみを背負うことになったのか」

「……わかっているよ。後悔先に立たずって、こういうことだろうね……」

「今後はもう少し考えてくれ。特に、あの人は全部自分で背負うだろうから」

「ああ。わかった」

やってしまったことはどうにもならない。カンパネルラがつれて帰ることができれば、ユリアはその時の度に慟哭せずに済んだ。オリビエもそれで済むと思っていた。

「ほら、殿下がケーキを作ってくれました。あちらで皆で食べましょう」

「わーい、けーきけーき」

「まま、あーんね」

「わかっていますよ。行きましょう。ヨシュア君、面倒をかけてすまないがケーキを持ってきてくれないか?」

「わかりました」

エプロン姿のヨシュアが行列の最後尾につき、大事そうにテーブルの上のケーキを持って歩き出す。そんな様子をじっと見詰める。

「……言い訳じみるけど。カンパネルラ君の怪しい術にかかっていたかもしれない」

「今更言い訳だな。……だが、認めたくないが貴様は今回のような極めて馬鹿げた悪戯はしなかったはずだ。ありうることかもしれん。が、肝に銘じろ。貴様も原因なのだ」

「……うん」

先ほどユリアが入っていった部屋からはにぎやかな声がする。やがてその声が途絶え、ヨシュアが二人だったものを抱きかかえて出てきた。

「……これで、みんな」

「……」

「……ヨシュア君、ボクについてきてくれ。彼らを横にしてあげよう」

「はい……」

ヨシュアとオリビエが王城を出て行き、ミュラーはまだ出てこないユリアを待つ。しかしいつまで待っても出てこない。怪訝に思いながらそっと扉を開いた。

「……?」

机の上にはケーキが食べかけておかれている。すうっと風を感じ、窓をみるとバルコニーに出ていた。黙ってその後姿を眺めていたが、意を決して近づく。わざと足音を立てているので気が付いていないはずはないが、変わらず背を向けたままだ。

一歩後ろでユリアを見守る。泣いてはいないようだ。

「自分がケーキを口に入れようとフォークを持っていくと、待ってましたとばかりに口を開きました。そして、とてもうれしそうに笑って」

そこで黙る。じっと外を見つめていた。

「……わかっていて、自分で飛び込んだことで。それでも悲しいのは、まだ自分が揺らぐことの証。もう少し、強くならねば」

「そうでもない。誰だって悲しくて当然だ。准将殿だって悲しいだろう」

「……なんですかミュラー殿。自分をそこまでして泣かせたいですか?」

振り返ったその顔には悲しい笑みが張り付いている。

「溜め込むだけでは強いとはいえない、ということだ。泣いて安定する人間もいるだろう。動いて安定する人間もいるだろう。貴女はどのタイプだ? なんなら、俺が付き合う」

「……」

ミュラーに目礼し、また外を見た。ヴァレリアが太陽を浴びて輝いている。今はそっとしておいてほしいのか、それとももっと慰めてほしいのか。どちらとも判断できずにミュラーはその背を眺めた。しばらくそうしていたが、結局ユリアの隣に立つ。

「何、奴らはいなくなったわけじゃない。そうだろう」

「……」

「ほら、そこにいる」

「どこですか! どこに、あの子達が!」

非常に珍しいことに声を荒げるユリア。隣に立つ男に食って掛かろうとした。けれどもそれは制される。

「ここに」

取り乱す様子に動じずミュラーの指がユリアの胸を指している。

「ほかにどこにいるとでも?」

「……」

「貴女は母だった。母の胸にいないで、奴らがどこにいるというのだ。父親役は不甲斐なかったからな」

「そんな、ことは……」

「奴らも貴女の胸にいるなら本望だろう。まあ……妬けないことはないが」

「……」

胸を抱きしめながらうつむく。

「今度は一緒に大事に育ててやればいい。だろう?」

「ええ……えっ? 今度?」

見上げると、しまったという思いが顔に出ていた。しばし意味がわからなかったが、合点が行った途端ミュラーの顔を見ていられなくなった。

「あ、ありがとうございますミュラー殿。自分はもう大丈夫。ただ、もう少しここに一人でいさせてください」

「わ、わかった」

互いに動揺し。そしてミュラーはそこから離れる。部屋の戸を閉める直前に見たユリアの背は、もう悲しさはなかった。

その後、ユリアは猫を拾ってきた。訓練先で、基地で、街路で。なぜか猫に好かれた。結局最終的に五匹の猫が王城に住まうことになり、女王やクローゼ、侍従たちに撫でられながら、詰め所にいるユリアのひざの上を奪い合うのが日常になる。

「この猫ちゃんたち……全部雄なんですよね、ユリアさん」

「は、はい……」

クローゼが一匹を抱き上げながら続ける。

「なぜまた。あ、別に困っているわけじゃないです。みんなお行儀のいい子たちばっかりですし。シード中佐が、アントワーヌに振られてばかりだから一匹ほしいと言ってましたよ」

「中佐は、そういえば猫好きと伺ったことがあります……」

ひざの上で丸くなっている一匹と、机の上で優雅に寝そべっている一匹を撫でる。

「そうですね、この猫たちの目が、あの子たちを思い出させるから……です」

「……本当ですね」

「あの子たちは自分の胸にいます。そして、この猫たちを拾うのは、あの子たちを死なせた自分の単なる慰み。けれど、それでいいとどこかで言っている。……すいません殿下、こんなに弱い護衛では勤めきれませんね」

「いいえ。それでいいです。それにしてもジークにもいえますが、ユリアさんは動物に好かれますね。逆に、ミュラーさんはジークにもこの子たちにも威嚇されるとか。……ふふふ、争奪戦です」

「殿下……お戯れを……」

くすくす笑うクローゼに苦笑いを返す。足元に絡み付いている猫がふにゃぁと鳴くのだった。

Ende

絵日記でちびオリビエ集団の電波を受け取り、しばらくその手のラクガキを続けておりまして。途中に挟まってるラクガキがそれです。もっと簡単に話くらい収まるだろうとたかをくくっておりましたが、結局こういう形に収まりました。無駄な容量を食った上最後までギャグにできなくてすいません。挙句に少佐&大尉路線にかなり走りました。ますますもってすいません……。

時間軸は、今回特に決めてませんが、まあ多分『der Sagen』は過ぎてるでしょう。で、実際ユリアさんに子どもできたとき、五つ子だったり五人兄弟だったりするかはお任せします。パパ? パパはもちろん(頭上から剣をたたき付けられて沈黙)。